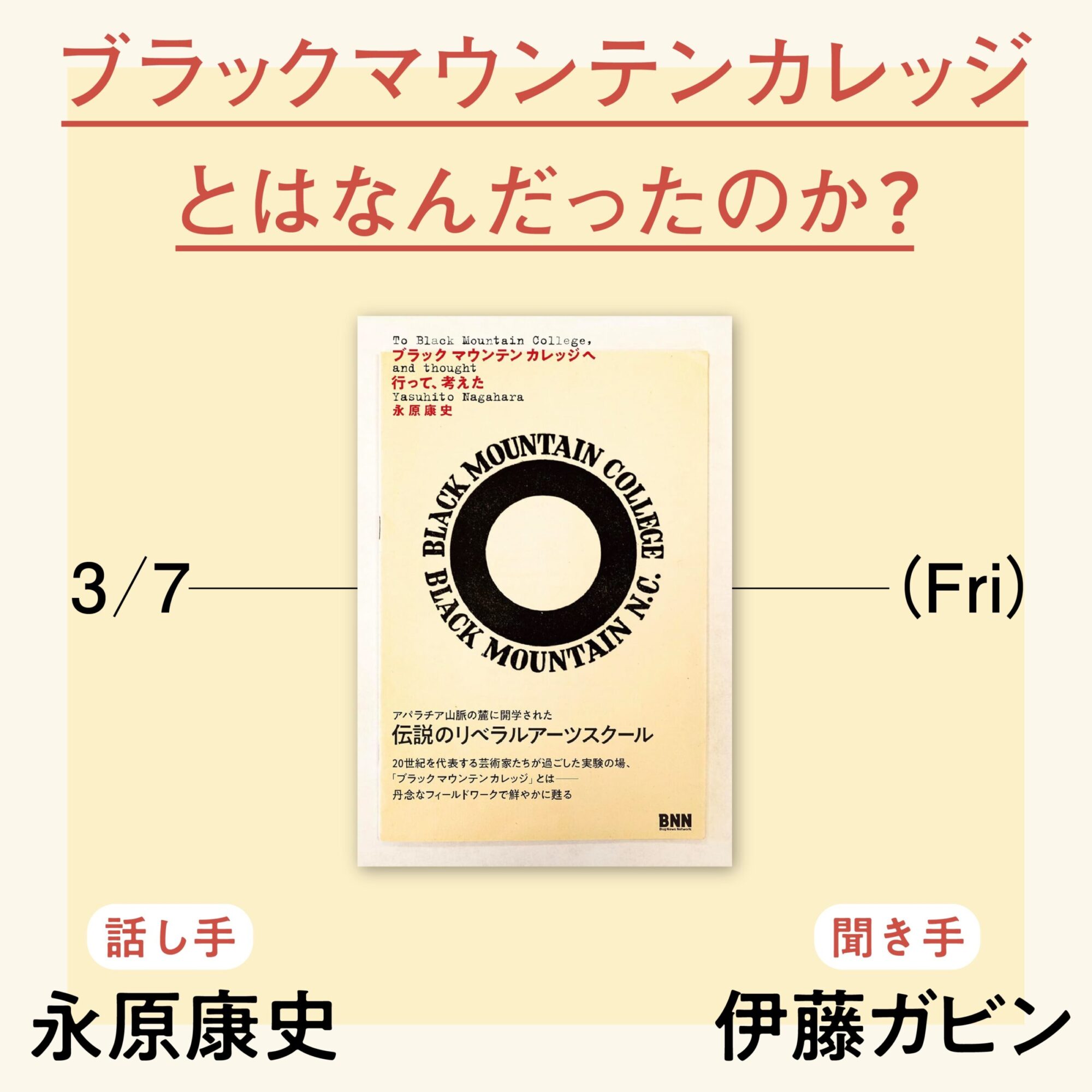

ブラックマウンテンカレッジとはなんだったのか?

2025.3.7 19時〜

アパラチア山脈の麓に開学され、20世紀を代表する芸術家がこぞって過ごしたことで有名な「ブラックマウンテンカレッジ(BMC)」。その名は歴史に残りつつも、実際に何が起こっていたかは、特に日本においてはこれまで十分に明かされてきませんでした。

グラフィックデザイナー・永原康史さんによる著書『ブラックマウンテンカレッジへ行って、考えた』は、著者自らかつてコミューンとして栄えた現地へ赴き、丹念なフィールドワークを通してBMCを現代に鮮やかに甦らせました。

今回のイベントでは、その知られざるBMCについて、アート・音楽・工芸・詩といった諸芸術からせまります。また芸術教育と同様に重要であったリベラルアーツについても掘り下げます。現在の視点からBMCの全容をつかむたいへんよい機会になるでしょう。聞き手を務めていただくのは、編集者・伊藤ガビンさんです。

実は、永原さんにとって、BMCと京都は密接な関係がありました。BMCとの出会いも、アートというよりも詩を通してであり、詩人たちのメッカでもあった京都であったとのこと。ふたたびBMCと京都が結びつく夜をお楽しみください。

BMCを紐解く連続講義も計画中とのことで、ぜひ今後の展開にご期待ください。

-

-

永原康史(ながはら・やすひと)

グラフィックデザイナー。80年代からコンピュータによるデザインに取り組む。印刷物から、電子メディア、展覧会のプロジェクトまで幅広く手がけ、メディア横断的に活動する。2005年愛知万博政府館「サイバー日本館」、2008年スペイン・サラゴサ万博日本館サイトのアートディレクターを歴任。1997年~2006年、IAMAS(国際情報科学芸術アカデミー)教授。2006年~2023年、多摩美術大学情報デザイン学科教授。『日本語のデザイン 文字からみる視覚文化史』(Book&Design)、作品集『よむかたち デジタルとフィジカルをつなぐメディアデザインの実践』(誠文堂新光社)など著書多数。監訳書にジョセフ・アルバース『配色の設計 色の知覚と相互作用』、カール・ゲルストナー『デザイニング・プログラム』(共にBNN)など。

-

-

伊藤ガビン

編集者/京都精華大学メディア表現学部教授

1963年 神奈川県生まれ。学生時代に(株)アスキーの発行するパソコン誌LOGiNにライター/編集者として参加する。1993年にボストーク社を仲間たちと起業。編集的手法を使い、書籍、雑誌のほか、映像、webサイト、広告キャンペーンのディレクション、展覧会のプロデュース、ゲーム制作などを行う。またデザインチームNNNNYをいすたえこなどと組織し、デザインや映像ディレクションなどを行う。主な仕事に「あたらしいたましい」MV(□□□)のディレクション、Redbull Music Academy 2014のPRキャンペーンのクリエイティブディレクションなどがある。また個人としては、201年9あいちトリエンナーレや、2021年東京ビエンナーレなどにインスタレーション作品を発表するなど、現代美術家としても活動。編著書に、『魔窟ちゃん訪問』(アスペクト)、『パラッパラッパー公式ガイドブック』(ソニー・マガジンズ)など。現在は京都に在住し、京都精華大学の「メディア表現学部」で新しい表現について、研究・指導している。近年のテーマに自身の「老い」があり、国立長寿医療研究センター『あたまとからだを元気にするMCIハンドブック』の編集ディレクション、日本科学未来館の常設展示「老いパーク」に関わるなど活動範囲を広げている。

- 開催日

- 2025年3月7日(金)

- 時間

- 19時〜

- 会場

- 誠光社

- 定員

- 25名さま

- ご参加費

- 1500円+1ドリンクオーダー