グループ名について

なまえのこと

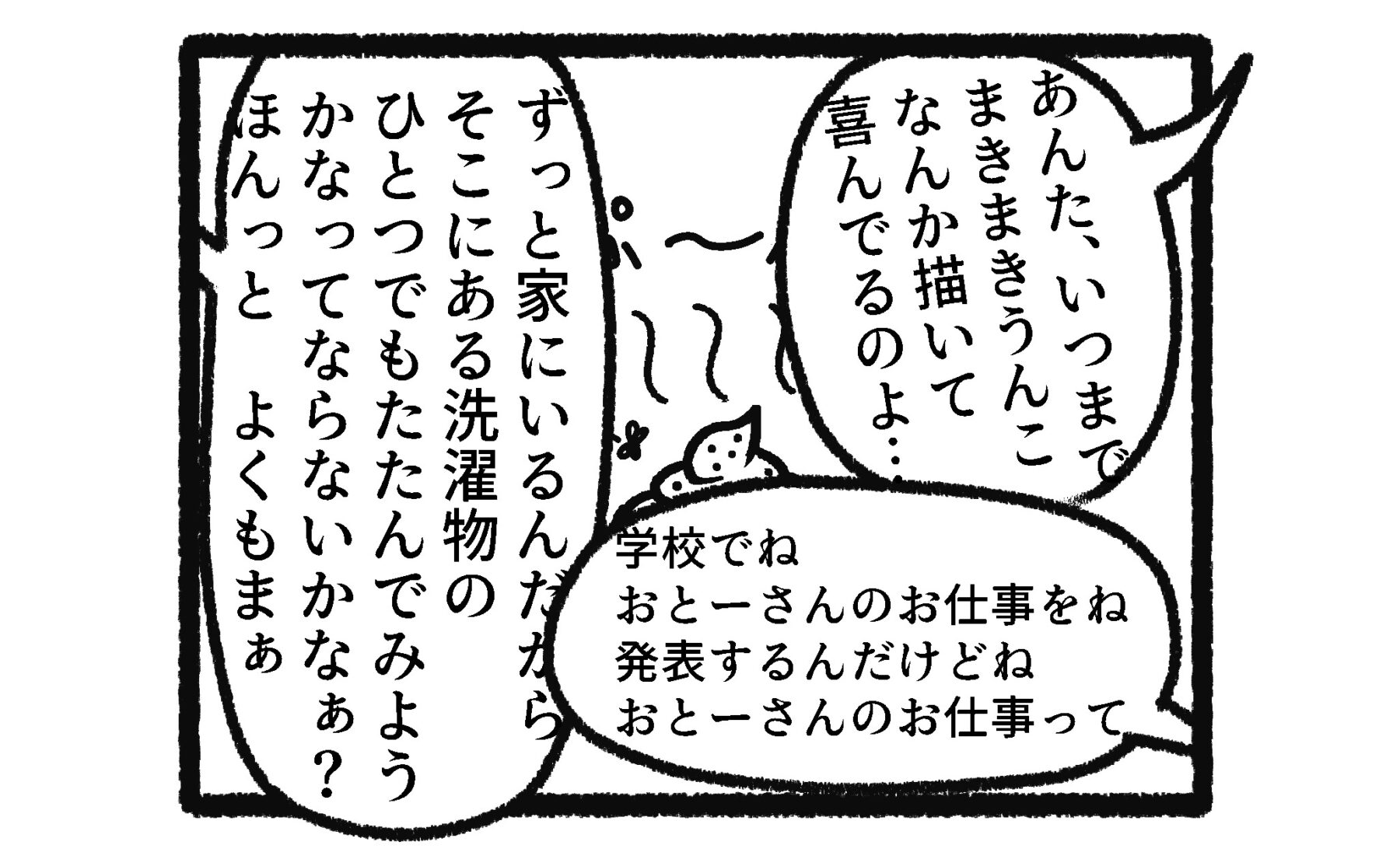

漫画ナマエミョウジ文フィクショナガシン

大江健三郎の『晩年様式集(イン・レイト・スタイル)』(講談社/2013)は、大江とそっくりな長江古義人(ちょうこうこぎと)という老作家が主人公であるが、彼は本作で、妹、妻、娘から糾弾される。

これまで、彼の小説の作中人物として勝手な描写を散々されてきたというのである。今まで我慢し、黙っていたが、カンニンブクロの緒が切れたのだ。彼女らは、三人の女たちというグループを結成し、語り手長江にダメだしをするばかりでなく、今回の新作小説をハッキングするかのように、語り手長江をそれと気づかれぬよう誘導していき、最後、とうとう故郷へと彼を引っ越しさせてしまう。

「私」という一人称なのだし、三人の女たちの主な活動場所として家族による手作り雑誌『「晩年様式集」+α』を作ることを提案したのも彼だったのだから、語り手長江が全てを仕切っているように一見思えるのだが、さにあらず、常に三人の女たちの存在が彼の行動、執筆に影響を与え続けている。無論、全体を統括しているのは大江健三郎という実在の作家である。しかしながら、彼とそっくりな語り手長江古義人が巧妙に三人の女たちにコントロールされているという、見たことのない小説の世界で、10年経ったがまだオモシロイ、ユカイな小説なのだ。

なぜこんな小説が誕生したのか、私にはわからないけれども、繰り返し書き直すことが執筆の根幹にある著者大江がまずやらない、リアルタイムでの長編連載という試みが関係しているかもしれない。3.11直後という、刻々と変化する社会状況に影響を受けながら書くことになるわけで(群像2011年12月7日発売号からの連載だった)、つまり、主体性は最初から揺れ動くように仕掛けられていた。

これが最後の小説になるとは思わなかった。著者が死ぬのは刊行の10年後なのであり、当時はまだ次作があると期待していた。事実、彼は、これまでも繰り返し、これが「最後の小説」と言いながら小説を発表してきた。この本の中でも三人の女たちのメンバーから冷やかされていたし、実際のところ、まだ次を書くつもりだったかもしれない。しかし、次はなかった。大江健三郎がこんなに長い期間、作品を発表しないことはこれまでなかった。不思議な10年間だったと思うけれども、この長編で大江(長江)作品のキャラの総登場的なグランドフィナーレをやってのけているわけで、今思えば、最後の小説にしかできないことだった。

今から30年前、大江はノーベル文学賞を受賞した。「最後の小説」と公言していた《燃え上がる緑の木》の第2部『揺れ動く(ヴァシレーション)』を新潮6月号に発表した年であるが(そう、彼は50代から「最後の小説」を夢想していたのだ!)、同じ年、赤瀬川原平はライカ同盟を結成した。同年の群像8月号には「ライカ同盟」という尾辻克彦の短編が掲載された。ライカ同盟のメンバーは、写真家の高梨豊、アーティストの秋山祐徳太子、赤瀬川原平で、この3人で固定されているらしい。芸術上の家族ともいうべき「三人の男たち」による親密なグループである。

小説「ライカ同盟」は、ライカとの出会いをめぐる、「ぼく」が罹患したカメラ病という「病気」を描いた小説であるが、「ぼく」は赤瀬川原平とも呼ばれており、当然のことながら赤瀬川原平は実在の人物である。高梨豊も秋山祐徳太子も実在の人物で、実名で登場しているのである。私小説といえばそれまでなのだが、ややこしいのは、著者が尾辻克彦であることである。尾辻克彦は赤瀬川原平の小説家としてのペンネームで、赤瀬川克彦というのが本名の、同一の人間であることには変わりない。つまり、厳密にいえば、赤瀬川原平は、芥川賞を受賞していない。受賞したのは尾辻克彦だからである。

と、頭ではわかっているものの、顔は同じである。尾辻も赤瀬川も、顔はどちらも同一のあの顔なのである。しかし一方は、現実という地面の上を浮遊するフィクション世界の執筆者であり、他方は、数々のオブジェをこしらえたりしながら、様々なグループ名を駆使して現実に介入してきたアーティストだ。尾辻と赤瀬川、彼らは相手にする空間がそれぞれ違うはずなのである。ライカ同盟は、小説の空間に存在するグループでありながら、同時に、現実にも存在するという、そんな奇妙なポジションにある。三人の女たちが実在しないグループであるのと、ここが最大の違いである。

ライカ同盟のメンバー、そして小説「ライカ同盟」によればグループ名の名付け親でもある秋山祐徳太子は、赤瀬川同様、60年代のアーティストであり、路上のハプニングも多数やっていて、警察の職質を頻繁に受けてきた。彼は75年、都知事選に立候補して選挙活動をしていた時も、やはり、警察に職質されたという。だが、都知事候補だとわかると、警察は、敬礼をして去って行き、「取り締まってくれない」ことに彼は一抹の寂しさを感じたようである(秋山祐徳太子『ブリキ男』晶文社/2007)。

「政治のポップアート化」というのが秋山のスローガンであり、60年代からやっていたハプニングの延長戦として、現実の政治の世界にアートを混入しようとした。彼は79年にも「第二次都知事選」として再び立候補した(尾辻克彦が「肌ざわり」でデビューした年である)。もし、今、秋山祐徳太子が生きていて、赤ん坊やホスト、昆虫が選挙ポスターとして多数掲示されているのを見たら、大いに笑ったかもしれない。次々と名前を変える政党名に手を叩くかもしれない。だが、生ぬるいと言うに違いない。何しろごく普通の「ビジネス」になってしまっているからだ。彼にとってアートは、ビジネスそのものを変容させるものであるから。

最近、政治家のことを調べていて、アートを勉強していた者らが少なからずいることに気づいた。例えば現環境大臣は、かつて映画監督を志し、アメリカの大学で映画を学んでいた。実際に監督作品もあるという。だが、10代の頃から培っていたはずのその映画的経験が、政策に反映されているとは言い難い。彼が同席した水俣病の患者団体との懇談の場で、発言中の男性が、妻の死の悲しみの言葉を訥々と述べているにもかかわらず「マイクを切る」ということが問題になったが、彼に監督の素質が少しでもあったら、音声さん、お父さんの声、控えめで小さいから、音量上げて、くらいなことをむしろ言うべきであった。

前官房長官もまた、同様に映画を志していたが、官房長官として日々、カメラの前に姿をさらすという映画的な場を得たにもかかわらず、自身の裏金問題について聞かれると、捜査中のため発言を控える、とかなんとか同じセリフを繰り返し、映像の停滞を招いてしまった。映画人としての資質が完全に喪失していると言わねばならないが、政治家になると、せっかくのアーティスト魂が成仏してしまうのだろうか。誠に残念である。

今の官房長官は、ロックバンドを組んでおり、その名もGi!nzなるグループで、ギインズという名前からわかるようにメンバーは全員国会議員である(ただし、1人は政界を引退しているが)。初当選して間もない時に結成されたというから、すでに活動は四半世紀近く、アルバムは2枚リリースしている。残念ながら私は手にすることができていないがYouTubeで何曲か視聴可能であり、日の丸に向かってエレキで君が代を演奏するシーンなどを見ることができる。

もちろんアップされた動画だけではバンドの音楽性を判断するのはできないものの、主要メンバーでボーカル担当だった元国会議員で現群馬県知事(現在は脱退し、ソロ活動)との再結成的なライブ動画を見ると、現群馬県知事の素朴に力強い歌唱から、やや古風なロックといってよく、やはり、保守性がここにも現れているのかもしれない。ファーストアルバム(2005)は、ほとんど官房長官の作詞作曲であるが収録曲「大和魂-ヤマト・スピリッツ-」はぜひ聴いてみたいものである。セカンドアルバム(2018)の収録曲「東京大爆発」も気になるところであるが、タイトルから推察すると、パンキッシュな作品だろうか。ライブがあったら駆けつけたいけれども、時事通信の最新記事によると、昨年の自民党裏金問題で辞任した議員の代わりに政権の中枢に抜擢されてしまい、Gi!nzの音楽活動に支障が出ているようである。