フィクションの中の登場人物の名前

なまえのこと

漫画ナマエミョウジ文フィクショナガシン

今、西洋世界のミュージアムでしばしば、名作と呼ばれる絵画(の額にはめられたガラス)などに何かを勢いよくかけたり、自分らの手のひらを、展示壁面に接着剤でくっつけた上でスローガンを叫ぶ奇妙な行為が見られる。

それは「エコテロリズム」と呼ばれており、深刻な環境汚染への警告や主張を述べるための一種の告発の技法として開発されたようだ。野外での旺盛な活動もあり、アーティスト顔負けのバイタリティを感じさせなくもない。奇異な行動をすれば思わず人は立ち止まり、あるいは振り向くわけで、ふだん関心を持ってもらえないことでも、これならメッセージが届く。うまいこと考えたものだと思うが、ただ、かえって、反感を持たれてしまう可能性が高い。

反感を買うのは、それが、一人ではないことにも原因があるだろう。必ずペアか、複数で行われ、撮影もされている。背後にきちんとした組織がある、仲間がいるということが、共感を削いでしまう。エコテロリズムの連中が本当のところアーティストの足元にも及ばないのはここだ。アーティストとは一人きりの孤独な存在であるはずだからだ。

東洋の我が国ではまだエコテロリズムは見られないようである。ただ、別の展開はあって、バイト先で股間に触れた手で食品を摑むとか、床に落としてまた元に戻すとか、ある種の「環境汚染」を強調していると見なしうる行為が頻発し、「バイトテロ」と呼ばれた。多額の賠償などが「テロリスト」らに請求されることで沈静化しつつあるようだが、バイトテロの実行者らは、バイト中の暇つぶし程度のつもりだったらしく、そもそも綿密に計画して当該行為をしたわけでも、また社会に対して何らかの告発をする意図があったわけでもなさそうだ。

だが、必ず複数の人間が関与し、動画が撮影される前提でなされているという意味で、先のエコテロリズムと同列といえそうである。撮影されているから我々はそれらの「テロ」の視聴者になることができるのだが、テレビやネットで、エコテロリズムのニュースを見て、ため息をひとつ、バイトテロを見て、ため息もうひとつ、21世紀まで生き延びてしまった人類の悲哀を私は感じた次第である。

以前、やはりニュースで見たこれから書く事例も、私は全然好きではないのだが、エコテロリズムともバイトテロとも異なるニュアンスを感じた。それはどんな事例かというと、カウンター席に座っていた男が、常連としての各種の迷惑行為の果て、ある日、ほとんど食ってないそのどんぶりの中に、爪楊枝を全部入れて去って行ったというものであった。店の防犯カメラが捉えたその俯瞰映像が流れるテレビ画面を見ながら、もちろん店主に激しく同情したけれども、この客が、単独犯であったこと、そして自らは動画撮影してないことに、ほほう、孤独な男だな、と、私は短い感想をふと漏らしたものである。食べ残されたラーメンに大量の爪楊枝が入っているその惨状は、店への嫌がらせであり、店の客にとっては爪楊枝不足が懸念される事態であり、決して許されない行為だが、通常の用途を逸脱したその爪楊枝とラーメンの取り合わせは、一視聴者に、シュールな、奇妙なオブジェを想起させ、現代社会への不安を異様などんぶりの中の小宇宙に一瞬見たように思ったのであった。

梶井基次郎の短編「檸檬」は、要約すれば、語り手「私」が散歩がてら丸善に立ち読みに行って何も買わずに帰る話である。買わないどころか、レモンを1個、置いていく話である。

迷惑な話であるが、それは店員がどかせばそれで終わりだ。本にペンキをかけるわけでもないし、陰毛を挟むのでもないし、ページに大量の爪楊枝を突き刺していくのでもない。店員はおそらく、レモンが1個、本の上にあるのを見つけ、「なんだこれ」と思って取り上げて、バックヤードに持ち帰るに違いない。誰が置いていったのか、子供のいたずらかな、くらいにしか思わないだろう。客が、レモンに気づいたとしても、やはり、「なんだこれ」以上の反応はないだろう。そのレモンの下の画集を見たいんだがな、と思ったら、レモンを取り除けばいいだけである。横に置くとかすればいいわけで、それ以上の何もない。レモンのことなどすぐに忘れてしまうはずである。

だが、このレモンを置いた「私」は違う。彼は、それを爆弾に見立てて、店を出たのだった。そして自分が立ち去った後に「美術棚を中心として大爆発」し、「粉微塵」になるところを想像するのである。

立ち読みに来た男が、レモンを置いて帰るだけのこの「檸檬」という小説は、テロリズムの気配と深く関係している。現代にも通じる空気が流れていると思う。先に触れたようなエコテロリストらのどこか鼻につく「優等生」的な振る舞いとも、バイトテロリストらの甘えたチンピラ性とも違って、あえて言ってみれば、あの食い残しラーメンどんぶり爪楊枝大量投入男に近い、暗いメンタリティを持っているように思われる。もっとも、両者の違いははっきりしており、爪楊枝は店の備品であり、不当に大量に、しかも用途とは異なって使用しているが、レモンは「私」が自分で丸善に入る前に買ったものだ。自身の所有物であるレモンと、丸善の画集との、貧乏アーティスト風インスタレーションと言えなくもない。

ところで、「檸檬」は複雑なフィクションの構造を持っている。複雑にしているのは、「檸檬」の原型が、少し前に書かれた未完の小説「瀬山の話」にあるからだ。ある、というか、画中画のように、この「瀬山の話」では、文字通り瀬山が語った話として「檸檬」が丸ごと入っている。「瀬山の話」は未発表となり、その中の「檸檬」部分だけを作者梶井は独立した短編として仕上げ、発表したというわけだ。

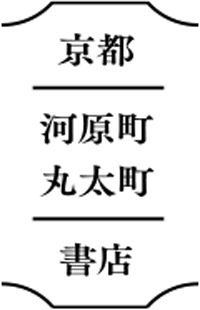

だから、独立した作品「檸檬」の「私」には名前がないけれども、「瀬山」であるとみていいだろう。丸善で彼が、その重みを感じながら立ち読みしている海外から輸入された何冊もの画集は、作中で直接言及されるのはアングルだけであるが、セザンヌの画集も当然あったはずである。ないわけがない。というのは、梶井の学生時代からの友人でのちに作家になる中谷孝雄の証言によれば、梶井は当時頻繁に来るようになった西洋の(1920年代だから主にフランス美術の)展覧会をよく見ており、セザンヌが好きだったからだ。その熱狂ぶりは、学生時代、演劇研究会の試演に参加した際の名前をまさに「瀬山極」としたほどだった(中谷孝雄『梶井基次郎』筑摩書房/1969)。瀬山のフルネームが、ポール(極)・セザンヌ(瀬山)なのは、梶井のセザンヌ好きからきているというわけだ。セザンヌ好きの作者によって、美術の好きな登場人物の名前が、そのままセザンヌをもじった「瀬山極」になってしまうのがフィクションのいいところで、現実世界にはなかなか真似できないことである。

しかし、それなら「なぜ檸檬なのか」という謎が残る。セザンヌなら「林檎」とする方がいいのではないか。瀬山は、果物店でレモンではなく、リンゴを買うべきだったのではないか。しかし、もちろん梶井はわざとやっているのである。リンゴでは何も身体的な反応はない。むしろ観念的な、宗教とか重力とかそんなことを連想してしまう。だがレモンと書けば、そこに実物はなくとも文字だけで、人は強烈な酸っぱさを感じ取り、行間から漂うその匂いに鼻を撲ち、口の中に、たくさんの唾液を出すだろう。身体に対して直接行動する言葉! それこそ、彼の(少ない持ち時間で)やってきた文学的な、読者の脳髄に極めて深く突き刺さる、芸術の「テロ」行為であると思う。