仮名

なまえのこと

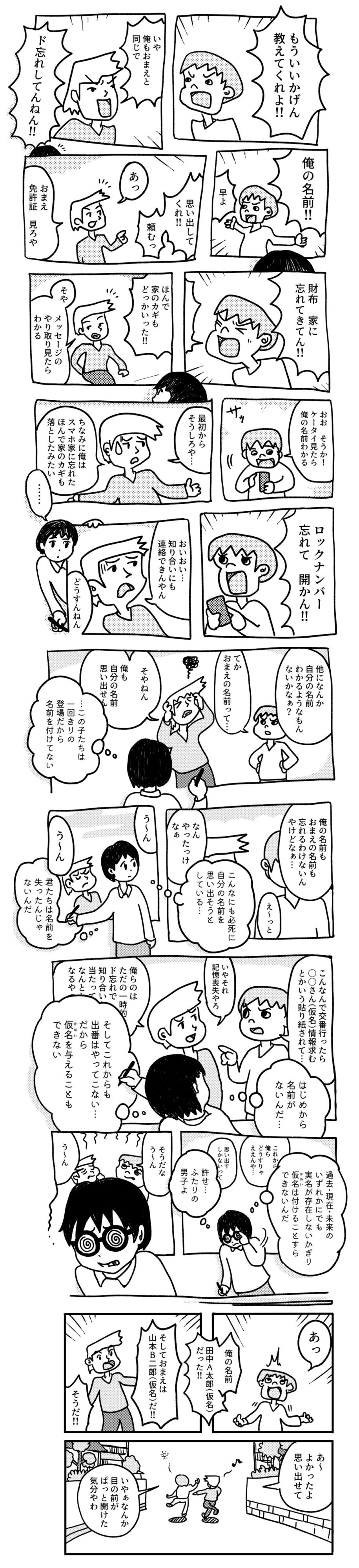

漫画ナマエミョウジ文フィクショナガシン

私が西京区に住んでいた頃、一人の青年が西京警察に保護された。記憶を失っており、自分が誰だかわからないという。自身の身の回りのことを忘れてしまう全生活史健忘であるようで、西京太郎という仮の名前を得て、市内の施設で生活することになった。民放のニュース番組で紹介され、幸い、後日家族と再会できたとのことである。本当の名前に戻ることができてよかった。ところで西京太郎さんは、西京区という、保護された自治体の名称から名付けられたが、「西さん」であり、「西京さん」ではなかった。なぜ「西京さん」ではなかったか、やや気になるところである。

後年、別の男性が、横浜市西区で、記憶喪失状態で保護されたが、その時の仮の名前は「西さん」であり、これは西区であることからストレートに名付けられたのだと思う。この流れで考えれば「西京さん」とするのが妥当なような気もするが、「西京」という漢字は、場合によっては、さいきょう、とも呼ぶ場合があるため、余計な混乱を避ける必要を名付けサイドが考慮して「西さん」になったのかもしれない。しかしながら私にはあるひとつの仮説が頭をよぎった。それは京都方面もよく題材にした著名な推理作家のペンネームであり、事件ではないけれども、どうかこの青年のこの行方不明という境遇が無事解決してほしいという、命名者のそのような思いを感じたのである。

仮の名前、いわゆる仮名というのは、なかなか興味深いものである。あだ名とも違うし、ペンネームや芸名とも異なる。あだ名やペンネーム、芸名には、その名前で呼ぶことの喜びのようなものがある。明るさというのか、親密さが前提となっているといってもいい。例えばペンネームであれば、作者と読者の間のみで成立するものなのであって、読者にとってそのペンネームは特別な威光を放っているものだろう。もっとも、あだ名は場合によっては呼ばれる側を傷つけもするけれども、それでも「そう呼ぶ」「そう呼ばれる」関係には、密度の濃いものがある。見ず知らずの他人ではできない。

他方、仮名で呼ぶ関係は一時的なものであり、自動的・便宜的に付与される。何か重大事件に関する内部リークがあり、その証言者がテレビカメラの前などで語る際、「音声を変えてあります」というテロップと共にモジュレーターで声を変えたり、顔がわからない工夫の上で撮影されたり、「堀部篤史さん(仮名)」というように本人と特定できない別人ふうの名前が付けられたりする。

「Aさん」「Bさん」のようにアルファベットを使用する場合も多く見られるし、そう名付けた方が簡単ではある。実際にそんなアルファベット一文字の人はいないのであるから、実際の名前は隠してますよ、教えませんよ、というポーズを強調する効果もあるだろう。

だが、このようなアルファベット仮名は、読者・視聴者の感情移入を拒む。使い回し可能な「Aさん」「Bさん」では、その人が生身の人間であり、どんな思いで語っているのか、そこまで垣間見ることは難しい場合があるように思われる。「普通の名前」が仮名として表示されることで、単なる情報ではない、その人の声が(「声」を変えてあっても)聞こえてくる、人の名前にはそのような効果がある。

村上春樹『アンダーグラウンド』(講談社/1997)は、地下鉄サリン事件の被害者へのインタビューをまとめた大著であるが、20代半ばだった私はしたたか衝撃を受けた。そこで語られていたのは、ごく普通な日常の平凡なはずの一日が、みるみる異様な姿に変貌していくからだった。

証言者の数だけ、「その日」の「その時間」が繰り返される。何度も「3月20日」の同じ時間に引き戻され、かけがえのない日常が奪われていく。そのことに、圧倒的な恐怖を読者の私は感じた。目次に、ずらりと並んだ固有名詞(証言をされた被害者の方々)が並ぶのを見ると胸が痛む。私は、本書の中でもっとも強い印象を残したのはどこかと問われたら、目次に並ぶ名前と答えると思う。ああ、人がいる、と思ったからだ。もちろんそこにあるのは仮名を含む名前であるが、仮名であっても、いや、仮名であることを選ばざるを得ないこと、実名を選んだこと、それぞれの想いが、本書を読み終えた後では伝わってくるように思えて、そこに人がいる、と、そう感じたからである。著者は、そのように読者が思うように意識的に「名前」の重要性を考えていると思われる。

原稿化されたインタビューはまずインタビュイーのもとへ送られ、チェックを受けた。そのときに「私たちとしてはなるべく実名で証言を発表したいのですが、よろしいでしょうか。もし実名が好ましくない場合には仮名を用意します。どちらかをお選び下さい」という手紙を同封した。おおよそ四割のインタビュイーが仮名を使用することを希望された。文中では無用のスペキュレーション(憶測)を避けるために誰が仮名であり誰が実名であるかということはいちいち断っていない。「仮名」とそこにあった場合、逆にある種の好奇心を刺激することになるかもしれないからだ。

村上春樹『アンダーグラウンド』「はじめに」

もっとも、場合によっては、「仮名である」というような断り書きもあったりするので全くわからないわけではないのであるが、それはごくわずかで、読んでいてもどれが仮名か、本名か、わからない。そして「わからない」ことで読者は、感情移入してその被害者の壮絶な経験を感情移入しながら読むことができる。また仮名であることがわかっても、すでにその語りの中で、親しみの感じられる存在としてその人を読者は読んでいるので気にならない。仮名であることと実名であることが、全く等価のようにかけがえのない個人の名前として読者に読み取られているのである。

ところで、これが「ノンフィクション」というジャンルに該当するのかどうか、刊行当時論議を呼んだ(数時間インタビューしただけではないか、みたいな批判があった)。普通のノンフィクションものじゃないというのは確かにその通りだ。実際『村上春樹全作品1990-2000』⑥(講談社/2003)の解題で著者自身もそう認めているし、さらに「ここでなされたことは、おおまかに言えば、ナラティブ(物語)の誠実な採集である」と書いてもいる。安易にこちら側の想定するストーリーに囲い込むのではなく、証言者自身が「語る」、その物語を丁寧に「採集」していくこと。被害者自身の語る言葉から立ち上がる物語を、著者は復唱するように書き写し(著者は膨大な文字起こし原稿を自分で構成して談話形式にまとめた)、その被害者自身の「声」の中で、何度も「その日」の「その時」に遭遇すること。著者の役割は、そして読者の役割もまたそこにある、というのが、本書の目的だっただろう。

同じ著者で、今度はオウム真理教(元)信者が語った『約束された場所で underground2』(文藝春秋/1998)にも私は感動したが、こちらが単なるインタビュー集に思えたのは(著者もノンフィクションという言葉はこの本では使っておらず、『全作品』⑦(講談社/2003)の解題では「インタビュー記事をまとめたもの」といささかそっけない表現を使っている)、「その日」の「その時間」が繰り返し読者の前に、ページをめくるごとに現れるその効果が、ここにはないからだ。オウムの(元)信者の証言が、ただ無時間的に並んでいる印象なのである。逆にいえば、『アンダーグラウンド』は、証言に内包されている複数の「1995年3月20日」が、一人でしか読むことのできない読書の持つ、一人ひとりの証言者との「出会い」の場になっていた。

『アンダーグラウンド』が刊行されたのと同じ年、大西巨人は長編小説『深淵』(光文社/2004)に着手した。1997年といえば、著者はすでに81歳。その80代の大半を使って書かれた長編小説が『深淵』なわけだが、物語内容は複雑怪奇であり、記憶喪失と行方不明、他人の冤罪裁判などが絡み合っていて簡単には要約できない。乱暴にまとめると、20代の男が12年間記憶を失い、40近くになって記憶を取り戻し、ラストでまた記憶を失う話である。

面白いのは、主人公が、複数の名前を持っていることである。まず、①本名の麻田布満。②彼の小説家としてのペンネーム、冬間素満。③行方不明だったときの名前、秋山信馬。④病院で最初に呼ばれた秋山信夫。⑤二度目の記憶喪失になる前に宿帳に書いた名前北山友実といったふうに、本書の主人公には次々と名前が降りかかってくる。

②の冬間素満(ふゆまもとみつ)は、麻田が尊敬するトーマス・マンをもじっているもので、いかにもペンネームという感じですぐにわかるが、本名であるはずの①麻田布満(あさだのぶみつ)も、「まだ不満」のもじりで、ものすごくペンネーム的なのが可笑しい。作者としては「まだ自分は納得いく作品を書いてない」と、そんな意味もこめたユーモアなのだろう。しかし、名前に込められた意味に引きずられ過ぎてしまうと、③の秋山信馬は、さて、どんなダジャレだろう、と期待が高まるが、特にそれはなく、至極真面目な名前の由来があり、これはこれでズッコケることになるのであるが、名前に関するこだわりは、この『深淵』だけでなく、著者の作品の全般に貫かれているといっていいかもしれない。なぜなら他の本ではもっととんでもない名前が出てくるのであり、それはまた今後の回で触れてみようと思う。

さて、小説の冒頭は、麻田が、「行くえ不明」になったことを告げるシーンから始まり、ついで、彼が病院で目を覚まし、自分を麻田だとしっかり自覚しているが、看護婦から「秋山さん」と呼ばれて、いや、自分、そんな名前じゃないけど、と戸惑う場面になる。やがて、麻田は30代半ば、もしくは後半と思われ、またオジサンとも呼ばれて軽くショックを受ける。失敬な、僕はまだ20代だよ、というわけであるが、カレンダーや新聞などから、自分が記憶のある時から12年が経過していることを知って驚く(当然だが)。彼は12年間、預かり知らぬ土地で、やはり行方不明者として記憶を失った者として、全く異なる生活を遠く離れた地方でしていたことが、徐々にわかってくるのであり、これに冤罪事件の解明という謎も加わり、いわば二重の推理小説という形で展開していく。

麻田は、記憶を失っていた12年間、秋山として、いわば「仮名」として過ごしたことになる。当然ながらそこにはリアルな時間が流れていた。記憶を失ってその地に流れ着いた彼のことを「秋山さん」として慕う、そして愛する人物もいたのであり、それは決して「仮」のものではない、本気なのであるというのが本作の奥の深い(深淵)テーマのひとつであるだろう。

最後にまた記憶を失い(と思われる)、人々の前から姿を消す。三度目の行方不明者となってしまった麻田は、今度はどのような「仮」の名を得るのか、もちろんそれはわからない。麻田本人が望んで記憶を失っているわけでも、行方不明になるわけでもないが、ともあれ、麻田でもなく、秋山でもでもない、次なる「生」=姓を流転する旅が示唆されるところで、著者はこの物語を締め括ったわけである。

小説の中に「記憶喪失」という事態が登場するのは、神話や昔話を別にすれば、せいぜい19世紀になってからのことのようだ(『フィクションの中の記憶喪失』小田中章浩/世界思想社/2013)。

『フィクションの中の記憶喪失』は、「記憶喪失」が出てくるフィクション作品を漫画や映画、演劇や小説を具体例と共に紹介した(『深淵』も出てくる)面白い本であるが、私がもっとも教えられたのは、第一次大戦が終わってフィクション作品の「記憶喪失もの」が制作され出すと指摘するくだりだ。

兵士らが体験する極限的な心理体験、恐怖によって精神的なダメージを受け、それが様々な身体的な反応、例えば目が見えなくなったり、耳が聞こえなくなったり、痙攣が止まらなかったり、意識を失って昏倒したり、一時的に記憶喪失になったりといった反応を引き起こす。これらの現象は「シェルショック」と名付けられて広く知られ(「シェル」は砲弾の意)、現在ではPTSDのひとつとされている。

このシェルショックは兵士を描く物語の中に取り入れられるようになり、症状のひとつである「記憶喪失」がフィクションの中に入り込まれていくことになるというわけだ。フロイトによって精神分析が創出され、スタートしたのがその十数年前で、すでに国際精神分析学会もあった。精神分析学が広く世界的に市民権を得つつあったとはいえ、シェルショックという新たな症状の治癒に応えることはできなかった。当時の精神分析では到底フォローできない事態だったためである。そこでフロイトはさらに考察を深め、『快感原則の彼岸』を書き、「死の欲動」を見出すに至る。

ところで、話の流れを折ってでもここで触れておかなくてはならないのがフロイトという名前についてである。フロイトと呼ばれるだけでなく、時に「フロイド」と表記されたりすることもあるが、どっちなのか。細かいことであるが、これはHoribe Atsujiになったようなものであり、AtsujiはAtsujiでそれが悪いわけではないけれども、堀部篤史的には「あのさ、俺はAtsujiじゃなくて、Atsushiなんだよね」と抗議するに違いないのである。濁点があるか、ないか、印象が違う。フロイドなのかフロイトなのか、読者としては気になるところである。

私ほどの人間になると知ったかぶりをよくするようになるのであるが、そういう私からすると「フロイド」というのがなんというか「通」っぽい気がしないでもない。スペル(Freud)的にも合っていそうにも思うが、「フロイド」は英語圏発音なのだそうである。フロイトは4歳の頃からウィーン在住であるから、フロイトと書くのが正しいようだ。もっとも彼は亡くなる2年前にヒトラーのユダヤ人迫害から逃れるためにウィーンからロンドンへ亡命しており、そのときにはイギリス風にフロイドだったかもしれない。

そういえばこの「ウィーン」も本当はヴィーンであり、日本的に濁音が取れてしまったわけであるが、固有名はその国の言語のエッセンスそのものであるから別の国の言葉に置き換えるのは難しい。「フロイト」は母国語に近い表記であるとはいえ、ピーター・ガブリエルという人もいることだし、「フロイド」でもいいのだろう。しかしながらフロイトの孫はリュシアン・フロイドであり、イギリスの画家として著名であり、彼をリュシアン・フロイトと表記してしまったら、「おいおい、祖父に寄せすぎだな」と失笑を買ってしまうかもしれない。

さて、元に戻って、フロイトの「死の欲動」の発見もしくは発明は、これは大きな展開であり、その後の精神分析を飛躍させることになった。第一次大戦はテクノロジーによって「戦争」というジャンルが異様な発達を遂げたのであるが、具体的には飛行機で空爆してみる→機関銃でぶっ放してみる→毒ガス攻撃やってみる→潜水艦も本格デビュー→機械大活躍→兵器がめちゃくちゃすごい音する→これまで聞いたことがない音だったりするし→殺した相手が見えなかったりして→罪悪感感じなくなる→が、それは一時的なことであり→あとで一人になった時とか→夜とか→時間が経過するにつれ兵士の精神を蝕み→やがて→精神が破壊されるという方向性を与えたわけであり、それは「戦争の世紀」たる現在にも繋がっている。フロイトがすごいのは、戦争がリアルタイムで続行中でありながら、そのような分析やアイデアによって、現実に対抗しようとしたことであり、さらにすごいのは、彼はこの『快感原則の彼岸』刊行の3年後に癌になり、以後16年くらい手術を繰り返しながら、死の年まで作品を書いたことである。森永さん的な、すごいポジティブ人間であり、そんな人だからこそ、かえって逆に「死の欲動」なんてとんでもないアイデアを考えついたのかもしれない。

もっとも、フロイトといえば、私にとっては、精神分析の創出者というよりもロングセラーを複数持っている著述家であって、彼が41歳の時に書いた『夢判断』(上下)は傑作であり今でも版を重ねている名著である(高橋義孝訳/新潮文庫/1969)。

そこには多くの夢の実例が出てくるが、大半の実名は伏せられている。「知り合いの婦人の夢」とか「一女患者」とか「未婚の若い男」というように書かれる場合が多い。フロイト自身が見た夢もひんぱんに引用されるので、ある種の夢自慢大会のように思えて読んでいて楽しいのだが、フロイトの夢の中には彼の周囲に実在する人物が出てくるため「M氏」などというようにもっぱら仮名で語られる。夢というのが現実以上に現実的な生々しさを帯びる場所であることが、この匿名性の維持に見て取れるように思えるのである。

そういえば、夢というのもまた一種の「記憶喪失」を伴うものである。夢は、起きた途端に忘れてしまうからだ。目が覚めて、その時は「ああ、こんな夢を見たな」と覚えていても、顔洗って、着替え終えたあたりで、もうすっかり忘れてしまっている。特徴のある夢の場合、多少長く覚えていたりして「奇妙な夢だったな」と振り返ることもできたりするが、それでも夢の全貌ではなく、断片に過ぎない。つまり、思い出すことができない部分がある。しかも、その切れ端ほどの断片すら、半日も経てば忘れていたりする。朝まで覚えていたのに、記憶からきれいサッパリ抜け落ちてしまうのだ。夢を見たこと自体忘れていることもある。

『夢判断』の中には「夢を忘れるということ」と題されたパートがあるから、フロイトもこの夢の記憶喪失には興味を強く持っていたようだ。「われわれは一所懸命になって夢を憶えていようと努力するにもかかわらず、夢をしばしば忘れてしまう」と書いている。

だが、「忘れてしまう」ことには重要な意味が隠されているらしい。例えばフロイトが夢分析の際に必ずやることとして、患者に夢を語らせるが、明瞭に語れない場合、「もう一度語ってみてくれ」と繰り返すことを要求する。すると、同じ夢であるにもかかわらず、患者は、同じ表現は使わずに語るという。

人が夢を語る時、しばしば、語り過ぎてしまう。実際には見てないのに、わかりやすく相手に語って聞かせるためにアレンジし、語り直してしまうのである。語られた夢が、本当に見られた夢そのものなのか、「盛った」ものなのか、当時から疑惑を持つ者もいたというが、フロイトは、むしろそこが面白い、そこに人間の無意識の秘密があると見做したわけだ。

夢は外部に持ち出せない。全て頭の中で起こっていることであり、他人が見ることができない。したがって、他人に内容を伝えるためには、言葉(あるいは絵)として変換する必要がある。そして、その際、実際に見た夢に演出を加えてしまう。そこにフロイトは注目したのである。

今読んでも面白い箇所であるし、小説とも関係の深い部分であると思うが、ところで、フロイトは、私の知る限り、「なぜ夢を語るのを聞くのは退屈なのか」という、誰もが一度は疑問に思うようなことは、答えていない。フロイトの書き留める夢がどれも興味深く、ちっとも退屈に感じないからだろうか。『夢判断』の中の夢はどれも引き込まれるものばかりだ(フロイト自身が見た夢で野外のベンチがトイレになっていて汚らしくこびりついている糞を小便で洗車でもするように流し落とすという夢はなんとも痛快だ)。しかし、そんな彼でもウンザリする夢の語りもあっただろう。他人の夢の退屈さは、どうしようもない。例外はあるが、どうも「ちゃんと聞く」気になれないことが多い。小説の中で夢の場面が出てくると、よほど注意深い書き方でない限り、読者は退屈する。書いている作家の方はすっかり夢を語っている人そっくりな感じで、ラクに、気持ちよく書いているのであるが、読者は退屈し、いつの間にか居眠りしてしまうに違いないのだ。