THROUGH BLUE EYES 京都が耽溺してきた“BLUE EYES“という鏡

京都ビザール

はじめまして、京都ビザール編集部です。現在、我々が誠光社とともに制作する書籍『京都ビザール』。もともと、編集部で企画制作をおこなう京都の観光Webメディア「ポmagazine」から派生するかたちで、この書籍制作のプロジェクトが始動しました。

書籍のタイトルである「Bizarre(ビザール)」は、「奇怪な」「とっぴな」「不可解な」といった意味をもちます。誌面では、デヴィッド・ボウイがかつて歩いた謎にマニアックな観光ルートや、5,000点以上もの「豆」を地下資料室で集めていた老舗店主の話、「碁盤の目」といわれるグリッド上の京都においてなぜか曲がった道の事情など、京都のそこかしこに眠る“ビザール”を取材しました。

そんな制作中の書籍から、記事を一部先行公開するこちらの連載。第1回目は、西洋人からの眼差しを通して築き上げられてきた京都像に迫る「THROUGH BLUE EYES 京都が耽溺してきた“BLUE EYES“という鏡」です。

「鏡よ鏡、世界でいちばん美しいのはだあれ?」──『白雪姫』で魔法の鏡に問いかける王妃のごとく、この「京都」という街は、海外、とりわけ西洋からの「お墨付き」を切望してやまない。その胸中に渦巻くのは「評価されて然るべき」というプライド、同じくらいの「評価されなかったらどうしよう」という不安ではなかろうか。(私たちも含めて)メディアがせっせと描き発信してきた、プライドを満たし、不安を解消するための理想的な“KYOTO”イメージ。それは翻って見ると、外国人(文化人含む)たち自身が、自分たちの価値観を程よく揺るがしてくれる東洋文化の象徴として、京都という「鏡」を磨き上げてきた結果でもある。京都とメディア、そして西洋諸国が結んだ“共犯関係”とはどのようなものだったのか。日本全体が「観光立国」になろうとしている今こそ、その構造をあらためて見つめ直したい。

〈書き手〉沢田眉香子(著述業・編集者)

京都をほめてくれる「魔法の鏡」

雑誌『BRUTUS』の2004年4月15日号の特集は「KYOTO THROUGH BLUE EYES 外国人に学ぶ京都案内」だった。この時代には “BLUE EYES”という人種偏向的なタイトルが通用したということだ。その10年後の2015年『和樂』誌4月号では「今、世界が注目する京都 外国人の文化人が選んだ“京都の美” BEST30」と題して、「外国人が推す京都」を特集した。私はその両方にライターとして参加した。『BRUTUS』はタイトル通りとして、『和樂』の担当からも、誌面に登場させる外国人には、“BLUE EYES”つまり、青い眼・白い肌の西洋人を選ぶよう誘導があった。

京都で、オカンが子どもを叱る時に「近所の人に笑われるぇ」と言うのを見たことがある。ここでしつけられているのは、善悪やことの本質を考えることではなく「人の目にどう映るかを気にすること」だ。このシーンが忘れられないのは、そう言われてそのまま大きくなったような大人たちに、京都ではしょっちゅう出会うせいだ。現実よりも、他人という鏡に自分がどう映るかが気になる。そして「鏡よ、鏡よ、世界で一番美しい街は」と問いかけると「それは京都です」と言ってくれる「魔法の鏡」、つまり京都をほめたたえてくれる “BLUE EYES”を、承認と権威付けのために頼り切っている人たちに。

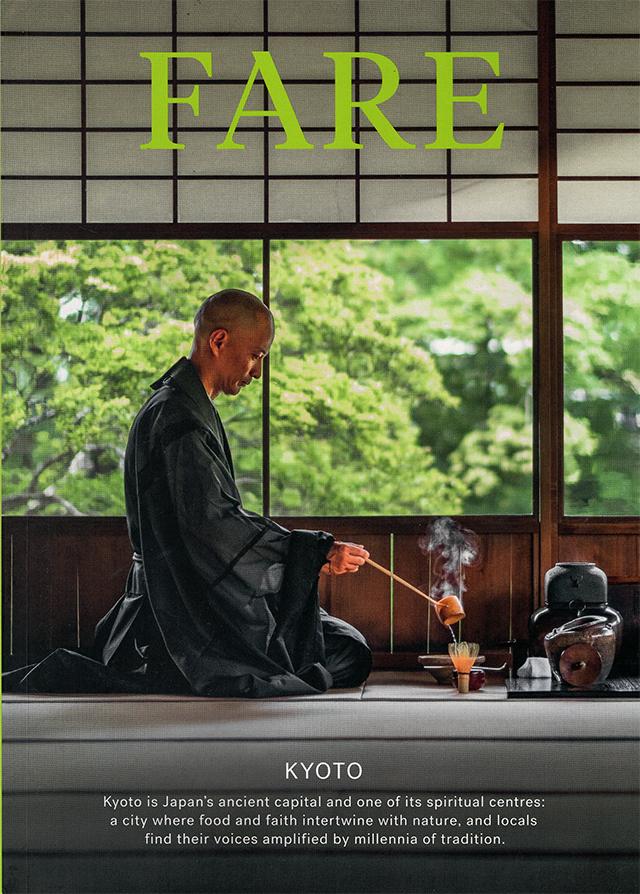

龍安寺は、外国人にほめられてエラくなった

数ある「外国人がほめる京都」コンテンツの筆頭が「禅的な文化」ではないだろうか。枯山水庭園、茶の湯、懐石料理などは、“ZEN”のフレーバーをまとうことで、神秘的で特別な価値のあるものに見えている。一昨年にイギリス『FARE』誌から原稿依頼を受けた時、求められたテーマは「ZENの精神性と神道のエッセンスを体現する料理・懐石について」だった。メールを読んで思わずブッと吹き出したが、笑ってはいけない。実際、我々も「禅的な精神性の高い文化」をうっすら誇らしく思っている節がある。これも外国人が我々に向けてかざす「魔法の鏡」だ。

国際日本文化研究センターの山田奨治教授は、著書『禅という名の日本丸』(弘文堂)で、日本人が、西洋が映し出す美しい日本のイメージを「魔法の鏡」のように受容してきたことを記している。代表的な例が、龍安寺の石庭だ。今では禅の美の真髄だと広く信じられ最大にリスペクトされる枯山水庭園だが、1950年ごろまで草ぼうぼうの荒れ寺だった。現在の評価は、建築家のブルーノ・タウトが自著『日本の家屋と生活』においてこれを「禅精神の具現」と記したことによる。この言葉が一人歩きして、西洋から観光客が押し寄せた。世界的に有名な「ZENガーデン」がある街、京都、というストーリーは、鏡どころかミラーボールのように我々の自尊心をギラギラに照らす。

しかし、知っておかねばならないことがある。ここであえてZENと書いたように、西洋人が憧れる“ZEN”は、日本の「禅」とは似て非なるものなのだ。西洋でのZENイメージは、鈴木大拙が伝えたものが源泉になっているが、大拙はアメリカに禅を伝える際、宗教性を排除し、西洋に以前からあった超絶主義のコンセプトを用いて説明した。それがわかりやすくヒッピーやアーティストにウケて、スティーブ・ジョブズが信奉するところのヒップなZENになった。ZENはテクノロジーにも料理にもくっつけられる汎用性の高いクールカルチャーとなって、それが日本にも逆輸入され、文化コンテンツのブランド化に利用されている。

「イカモノ」文化だった、リノベーション町家

山田教授は同書で、鏡に映った自分の姿が歪んでいるように見えた時、人はその像を「イカモノ」として否定することを指摘している。これで思い出すのが、町家が京都を代表する文化となったプロセスだ。町家は2000年初頭まで暗い、住みにくい、と疎まれて壊されるままになっていたのだが、その再評価に「鏡」が裏に、表に作用した。

町家の美しさと価値に早くから注目した人に、アメリカ人東洋文化研究家のアレックス・カー氏がいた。カー氏は町家の畳をフローリングに変え、モダンな家具を置き、自作のカリグラフィーの屏風を飾った。彼はリノベーションによって町家がラグジュアリーな空間になることを示したのだ。しかし、当時はこれに「あんなものはガイジン趣味」と「イカモノ」判定が出ていた。なぜか。そのときカー氏が示した「鏡」には「町家の価値を理解しておらず、リノベーションのセンスもない」という歪んだ(=不都合な)京都人の姿が映っていたからだ。

それが今や、リノベーションされた町家ホテルやレストランは、しれっと京都の観光コンテンツになっている。カー氏の提案を、手のひらを返して受け入れたのかと見えて、ここには別の外国人=東京のメディアという「鏡」が作用した。リノベーション町家を取材し「これぞ京都の生活の美」とほめてくれる(ついでに高値で買い取ってくれる)「魔法の鏡」。その囁きに気をよくして、「町家は、われわれが守ってきた世界に誇るべき京都文化」と、しゃあしゃあと言ってのけるキョート人。「それ、近所の人に笑われませんか?」と訊ねたくなる。

意識高い系の外国人が京都に見たい「鏡」とは

ところで、日本人・京都人だけが「魔法の鏡」に依存しているのかというと、そうでもないような気が、私にはする。逆に、外国人が京都を、自分たちの理想の「鏡」として磨き上げてきた面もあるんじゃないか。私はたまに通訳案内をするのだが、西洋人の客が枯山水庭園や、上品な懐石料理の盛り付けをほめちぎり、「オーマイガー、こりゃ、なんつー文化だ!」と、感極まって涙目になることがある。気味が悪い。ここにはどうも、「京都(日本)には、西洋的な価値を揺るがし逆転してくれるようなエキゾチックな異文化であってもらいたい」という期待というか、圧を感じるのだ。同様の圧は、日本のエクストリームな表現にばかりに、西洋から異様な高評価が与えられることからも感じる。たとえば70年代に西洋舞踊の美意識を逆転させた土方巽の暗黒舞踏には、未だに海外に熱狂的な信奉者がいる。80年代に真っ黒なボロルックで西洋の服飾のスタンダードを破壊した川久保怜が、ココ・シャネルと並ぶカリスマ性を維持している。西洋人が東洋の「鏡」に求めるものは、自分たちが望むようなスノッブなエキゾチシズムを見せてくれ、レクリエーションの範囲で西洋文化への懐疑へ誘うことだ。

京都にある「鏡」の中の外国人居留地

「鏡」を挟んで映しあいっこするような京都人と外国人の構図は興味深いが、その「鏡」の内部にも人がいる。「京都にいたはる外国人」という特殊なステイタスで在留する人たちだ。そんな外国人コミュニティの空気を伺うサンプルが、1987年に創刊され、在京都の外国人を中心に制作されている英語雑誌『KYOTO JOURNAL』だ。内容は四季、自然、精神世界、工芸、芸者、盆栽、旅といったテーマのエッセイで、「アジアと京都」がコンセプトなので中国や台湾と京都の話が混在している号もある。ビジュアルは、生活感のない絵葉書のようなきれいな写真だ。外国人のファンタジーを通して描かれた京都の姿は、平和で神秘的で美しく、そしてノスタルジックだ。これまで刊行された100号以上を通して、この調子はまったく変わらない。文化的な流動性から不思議なほど隔離された、あたかも「鏡」の中の真空の世界。「魔法の鏡」に耽溺しつづける街・京都の、これもひとつの風景だろう。

〈クレジット〉企画編集:合同会社バンクトゥ(光川貴浩、河井冬穂)、沢田眉香子、河井冬穂/写真提供:沢田眉香子/テキスト:沢田眉香子