丸屋九兵衛が語るマイノリティの幻想文学:ブラック、ラティーノ、アジアン(前編)

イベント文字起こし

以下テキストは2023年11月27日に当店にて開催した「丸屋九兵衛が語るマイノリティの幻想文学:ブラック、ラティーノ、アジアン」の内容です。一部、加筆修正を行いました。どうぞお楽しみください。

(トーク:丸屋九兵衛)

2022年8月の2週間で3度試写会に行きました。8月10日に『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』の第1話、22日に『グリーン・ナイト』、23日に『力の指輪』。

『ロード・オブ・ザ・リング』のプリクエル(*前日譚)って聞いたときには、『ロード・オブ・ザ・リング』『ホビット』より前の失われた時間を描くっていう、いかにも口だけの、中身のない話で、ディザスターの予感がしたんですが、そんなことありませんでした。

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』は『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚だし、『力の指輪』は『ロード・オブ・ザ・リング』の前日譚なのに、どちらもこの10年、20年の間に映画の作り方が大きく変わったということを教えてくれました。

『ゲーム・オブ・スローンズ』はかなり白い世界だったじゃないですか。多少、黒人の海賊や奴隷兵士はいたものの、ヨーロッパの世界だからしょうがないかと。でも、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』では黒人貴族一家がかなりの勢力を誇っている。『力の指輪』はもっと極端で、どう見ても黒人のドワーフ女性、黒人のエルフ男性がいたんです。

中でも『グリーン・ナイト』がいちばん衝撃やと思うんですけど、そこで我々は初めて「インド系のアーサー王の甥っ子」を初めて目にします。アーサー王はどう見ても白人なのに甥っ子がインド系なんですよ。

現実のヨーロッパ世界を考えてみても、まっ白な世界として描くことが正解かというと、そんなこともない。ブリテン島に関して言えば、かつてはローマ軍が占領していました。ローマ軍は占領した地域で兵士を徴兵します。これはとてもあかんことだというのはわかりますよね。なぜならば、ローマ軍として採用した現地の兵士が、地元民族と繋がって寝返ってしまう可能性があるからです。

だからブリテン島で採用した兵士は北アフリカに連れていきます。逆に北アフリカで採用した兵士をブリテン島に連れていく。

ということはローマ軍の下っ端の兵士にいまでいうアラブ系のひとたちはいくらでもいるんですけど、そういう人に限ってドイツやフランスやブリテン島にステイションされていたはずです。残念ながら正確にはインドはローマ領にはなっていないから、インド系のブリテン人はいなかっただろうけど、アラブ系のブリテン人はいたはずです。だからこれはけっしてめちゃめちゃな嘘ではない。ところがこの3本はえらい炎上しました。『グリーン・ナイト』はまだましな方で、特に『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』と『力の指輪』が非難轟轟です。

『力の指輪』に関するリアクションで面白かったのは、黒人のエルフを見て「エルフのイメージに合わない」っていうんだけど、誰もほんとのエルフ見ていないですよね。ドワーフも同じです。私にとっては見事なエルフだったしドワーフでした。黒人エルフに関しては顔はハンサムなんですけど、異常を発見したときに上司に報告せず自分で探りに行くという兵士にとって決定的なミスを犯すので、能力的にはちょっとどうかと思っています(笑)

こうやって有色人種がファンタジーに出てくると「移民は出ていけ」系の動きは当然あるわけです。しかし、黒人の文学にも「ソード・アンド・ソウル」というサブジャンルがあるんですよ。『コナン・ザ・グレート』みたいな剣と魔法の物語は「ソード・アンド・ソーサリー」といいます。でも黒人だから「ソード・アンド・ソウル」なんですよ。

日本ではほぼ知られていませんが、たとえば、アフリカらしき古代の大陸を舞台に部族から追放された青年が自分の出生の秘密を探りながら人を殺しまくる、『イマロ』という小説もあります。表紙をリニューアルしながら今なお読み継がれています。

なぜファンタジー世界から有色人種を排除しようとするのか。『力の指輪』や『ハウスオブザドラゴン』で起きているのは、有色人種の側から見れば、ファンタジー世界における自分たちのプレゼンスを再確保すること、「リクラメーション」なんです。リ・クレイム、つまり取り戻すことです。なぜか、いつの間にか自分たちが排除されたフィールドである幻想文学、ファンタジー、SFを、自分たちのものとして取り戻す動きが起こっています。

ところで、最近荷物を整理していたら出てきた絵があります。私が中学のときに描いたものなんですけど、風景としてはメソポタミア×エジプト×アステカなんですね。そこからお宝を奪って逃げようとする白人の墓泥棒に古代文明の守護神が怒って動きつつあるというものですね。『アルゴ探検隊の大冒険』のタロスみたいな感じです。なので、子どもの頃から欧米文明による第三世界の遺産の搾取みたいなものに憤りを覚えていたようです(笑)。そのまま大人になってしまいましたが、こういった精神こそリクラメーションなんです。

「なぜファンタジーの世界に有色人種が描かれなければいけないのか」「なぜ有色人種がファンタジーを描くことが当然のこととして受け入れなければいけないのか」というのをきちんと考えた、心ある白人がアーシュラ・K・ル・グウィンです。彼女が書いた『ゲド戦記』はそのあたりに非常に意図的な作品です。

同作はヤングアダルト小説で、白人の少年少女が読者として想定されていたので、最初から「肌が茶色い」とは書かないで、読み進んで読者が感情移入して引き返せないところまで来てから、肌が茶色いことにびっくりさせる。

彼女は「なぜSFに出て来る男たちはビルやマイクといった白人男だらけなのか」、「そしてなぜ、ヒロイックファンタジーに出てくる女たちは必ず菫色の瞳をしているのか」、「我々白人はいま現在の地球において少数派である」、「遠い未来において我々が多数派になるというよりも少数派のままでい続けるか、あるいはもっと巨大な有色人種のジーンプール、遺伝子プールに飲み込まれる可能性のほうが高い」そんなことを言っていて、我々の思っていることを代弁してくれる素晴らしいアライ(*「同盟、支援」を意味する「ally」を語源とし、レズビアン、ゲイ、バイ・セクシャルなど、性的、人種的マイノリティの人達を理解し支援する人たち)だったと思います。

あるいは、彼女はこんなことも言っています。「ファンタジーというのは恐らく現実を語る最も古い文学手法である」

であるからには有色人種が存在することを伏せるのではなく、有色人種が存在する世界を描かないとアカンでしょと。そういうことを白人なのにできたのがル・グウィンなんです。では、われわれ有色人種側はどんなものを書いてきたのかと。

というわけで本日のテーマは、「丸屋九兵衛が語るマイノリティの幻想文学 ブラック、ラティーノ、アジアン」でございます。

とりあえずは黒人から始めましょう。いまの世の中は欧米世界を中心に回ってきていますね。その欧米、アメリカ世界における少数民族の代表として、色んなことを先駆けてやってくれたのが黒人なんですよ。ブラックパワーがなかったらブラウンパワーやレッドパワーもなかっただろうし。大体において世の中のことは黒人が先輩なんです。

話を戻すと、2020年に我々は「丸屋九兵衛のマンブルジャングル」というイベントをやろうとしていました。その際のテーマは「アステカ」。企画段階で(誠光社店主の)堀部さんと色々やりとりをしていました。それらしいタイトルはなんだろうと。

「マンブル・ジャングル」っていうのはモハメドアリへのトリビュートでもありまして、アリと挑戦者フォアマンとがザイールで戦った有名な試合の通称が「ランブル・イン・ザ・ジャングル」なんです。例えば殴られてロープにもたれて逃げるのを「ロープ・オア・ドープ」って称したり、アリってとにかくなんでも韻を踏んでいるんですよ。

アリ以外にもオマージュ元となった本が一冊ありまして、それがこの『マンボ・ジャンボ』です。アメリカでは1972年に出た本で、向こうでは50th アニバーサリーエディションも去年刊行されました。90年代だと思いますけど日本では国書刊行会が刊行した、「オカルトすちゃらか大活劇」です。

1972年、刊行リアルタイムのアメリカから過去を振り返る形式で、1922年に感染すると踊り狂ってしまう熱病ジェスグルーが流行りました。本書においてそれは、悪い病気ではなく、感染した者こそがファンキーになれるんだという描かれ方をしています。この病気はジャズを媒介にして感染する設定だけれども、読んでいるのが72年なので、ファンクにも置き換えて読めるんですよ。

同書を参考に「ファンクが世界を救う」的な発想をしたのがジョージ・クリントンで、「Pファンク」(*「Pファンク (英語:P-Funk) は、ジョージ・クリントンが、1970年代に率いた2組のバンド、パーラメントとファンカデリック、及びその構成メンバーによるファンクミュージックを指す音楽ジャンルであり、またこの音楽集団のことである。」wikipediaより)は実は『マンボジャンボ』から生まれたものという説が有力です。

私がジョージ・クリントン師匠に聞いたところ、著者のイシュメール・リードとは同世代だし影響を受けているわけがない、と断言していました。でも彼は悪気なくすべてを忘れている可能性もある。タワレコで師匠のトークの相方をするという機会に恵まれまして、関係者各位がドタキャンだけはしないでくださいと師匠に頼んだところ「憚りながらこの私はそんなことしたことない!」言っていましたが、それすら忘却の彼方なんじゃないかと思っています(笑)

とにかく同世代であって、師匠がシンパシーを抱いてやまない人物がイシュメール・リードであり、彼の作品が『マンボジャンボ』であると。

作品に話を戻すと、熱病に取りつかれた人達こそが正義で、それを取り締まろうとするテンプル騎士団から派生した「壁の花教団」つまり踊らない人達は悪者です。主人公はブードゥー教を体現する黒人探偵で、すごいのが作品中では「50歳の老人」と書かれています(笑) いまだったら全然老人ちゃいますやん。恐ろしい時代やなと。しかも1922年で50歳の老人は50年後の100歳でもまだ生きているという設定です。

そのブードゥー探偵がブードゥーの神の化身であることは示唆されたりするんですけど、イスラム教徒に比べたらブードゥーのほうがよりアフリカらしい宗教ちゃうのっていう問いかけもそこにはあります。

そこに映画の『ブラックパンサー』に見られたような、白人の博物館に収められているアフリカの美術品を取り返す運動などのテーマが絡みながらも、全体としてはお笑いマジックリアリズムみたいになっているんです。

章立てもあるんですけど34章が二回出てきたりめちゃめちゃです(笑)。イシュメール・リードはカリフォルニアの大学で先生やっていたんですけど、私の大好きなサミュエル・ディレイニーも同じく先生をやっていたのに、地球の回転についての科学的なところを間違えたりとか、先生に限って大失敗するんですよね。スペルが間違えていたので出版社が校正を送るんだけど、本人がヒッピー生活しているからゲラ届かないとか、エピソードがもうめちゃめちゃですよ(笑)

1972年の時点ではこういったジャンルを総称する言葉はなかったけれども、95年ごろになってあとから「黒人の未来を描いているからアフロ・フューチャリズムでいいんじゃない?」って感じでジャンル名がつくことによって、じゃあこれもこれもって、「アフロ・フューチャリズム」に括られる作品がたくさん出てきます。ただ「アフロ・フューチャリズム」のなかにはアフロ過去イズムも入っているので絶対に未来でなければいけないという縛りはなく、『イマロ』みたいな超古代アフリカを舞台にしているやつでも「アフロ・フューチャリズム」に入ります。「アフロ・フューチャリズム」に関しては私もSFマガジンで何回か書いたりしているんですけど、この言葉は今日もあとから出てくると思うし、大切なキーワードだと思っておいてもらえれば。

よりフューチャーというか、幻想というか、「オカルトすちゃらか大活劇」寄りの作品を挙げるならば、『やし酒飲み』は本当にめちゃめちゃですよ。

唐突ですが、我が家ではかつて「高橋留美子実在しない説」が有力でした(笑)

話の紡ぎ出し方が無尽蔵すぎて、ひとりじゃないんじゃないかと。ところがある日、顔写真が公開されたので実在したことを知り、びっくりしました。そんな高橋留美子と同じレベルで話が次から次へと湧き出てくるのがこの『やし酒飲み』です。

今日の話とはズレますけど、タニス・リーというダークファンタジーの女王と言われているUKの作家がいます。タニス・リーも凡な作家であればワンエピソードで一冊を作るところを、よく一つの話でこんなに次から次へと展開するなと感心するのですが、この『やし酒飲み』もそうです。

「私は10歳になったころからやし酒飲みだった」と、主人公の男はやし酒を飲むこと以外に能がないお坊ちゃんなんですけど、自分のところのやし酒職人が死んでしまいまいます。自分専属のやし酒職人を呼び戻すために死者の国へ旅に出る話なんです。そのなかで頭蓋骨だけの紳士がなんとかとか、本筋に関係ない話がいっぱい出てくる。

ナイジェリアのメインストリームの民族は3つ。ヨルバ、フラニー、イボだったと思いますが、ちなみに『エイリアン』とか『007/死ぬのは奴らだ』とか『110番街交差点』に出てきたヤフェット・コットーという役者がいるんですけど、彼はイボです。そして作者のエイモス・チュツオーラはヨルバの人です。ヨルバの民話や神話から話を持って来てくっつけているので、盗作だと揶揄されることもありますが、これが盗作なら、『羅生門』も「鼻」も「芋粥」も『今昔物語』からなので、芥川も同じだということになりますよね。

つまり芥川的な古典を土台にする手法と、高橋留美子的なイマジネーションと手数で『マンボ・ジャンボ』的な世界を作りだしたのがこの『やし酒飲み』です。アフリカ、ナイジェリア文学の最高峰だと私は思っています。ちなみに私は10歳で禁酒したのでこの作品とは逆ですね。

『やし酒飲み』は、ひとりの作家が神話などから色々引っ張って来て作った話だけど、アフリカの色んな地方の神話や民話が集めたものがこの『キバラカと魔法の馬』です。

私の家は貧乏だったんですけど、本だけはなぜか買ってもらえたので、この本も幼い頃に出会えてラッキーだったなと思います。

これは訳者のさくまゆみこさんが自分の好きなアフリカ各地の民話を集めて訳したという本です。以来、この人はアフリカ&アフリカンアメリカンものの翻訳をいっぱい手掛けています。

昔、ブルース・インターアクションという会社が出していた、「bmr」という音楽雑誌を作っていたんですけど、そこの出版部門から、黒人がリテリングした『ちびくろ散歩』の絵本を出したことがあって、それの翻訳もさくまゆみこさんでした。その何年か後に、彼女から出版部門に電話がありまして、私が取ったんですよ。かつて私が電話に出たことのある偉い人は、さくまゆみこと中山千夏です。

まあ、そんな彼女が訳した『キバラカと魔法の馬』という本のなかにスワヒリという地方のことが書いてあります。アフリカの東海岸は、古くからインド洋貿易の関係でインドやアラブ、アラブが7世紀からイスラム化してからイスラムの影響も受けて、アラビア語のサヘルがなまってスワヒリになっている。アラブ文化にすごく影響を受けているアフリカ文化が生まれたところがスワヒリ海岸ですね。イスラム化された東アフリカになぜか住んでいたのがゾロアスター教徒のフレディ・マーキュリーだったりするわけですけど、そのあたりの文化にはイスラムの影響があるというのがとても面白い。これも民話なので幻想文学とは言わないかもしれないですけど、これを読んで幻想を感じなかったらおかしいっていうくらい頭やられます。

さくまゆみこさんの仕事をさらに紹介すると、この『野うさぎのムトゥラ』というのも岩波から出ています。南アフリカを含めたアフリカ南部の昔話で、ウサギが主人公なんです。弱くて食べられる立場であるはずのウサギがです。絵がかわいくないのもミソですね。知恵を絞って強いやつを負かすというね。それが重要なんですよ。アフリカの色んなところにウサギの話はありまして、ここでは南部のお話が翻訳されています。それ以外に南アフリカの民話をリテリングしたものをさくまゆみこさんが訳したのが『カマキリと月』ですね。

民話つながりで紹介するのがこの『アフロアメリカンの民話』です。いまどき「アフロアメリカン」とはあまり言いませんね。時代の流れがそうなっているからではあるんですけど、なんででしょうね。例えばフランスとドイツの戦争を、「フランコ・ジャーマニー・ウォー」といっても失礼に当たらないのに、「アフロアメリカン」というのはなぜか失礼だというようになってきて、いまは「アフリカンアメリカン」というのも使いにくいんです。また「ブラック」という表現に戻ってきています。

「アフリカン・アメリカン」という言葉が出てきたのは80年代くらいかな。ジェシー・ジャクソンさんが言い始めました。一時期はものすごく定着して、くだけた仲では「ブラック」だけど、そうでないときは「アフリカン・アメリカン」という言い方をしていました。でも奴隷として連れてこられた人の子孫ではなく父親がアフリカ出身だというアメリカ人も増えてきたので、そのひとたちが「アフリカン・アメリカン」で、以前そう呼ばれていた奴隷の子孫のひとたちが「ブラック」に戻ってしまって、それ以前と逆になっています。つまり少し前は奴隷出身の人の子孫が「アフリカン・アメリカン」で、それ以外を全部含めてブラックだったのに、混乱してしまいますよね。それを誤用してしまうと「あのひとおじさんだね」とか言われてしまうという。

この本には、黒人奴隷民話、都市伝説などの面白いお話が入っていますが、もし自分が黒人だったらこれを読んでカチンとくるかもしれません。黒人のステレオタイプを押しつけるなよと。だいたいが賢い奴隷がアホな主人を負かすという話なんですけど。気になるのは、作者のロジャー・D・アブラハムさんはユダヤ人なんですよ。もちろんユダヤ人がこういうのを取り扱ったらダメというようなことはないわけですし、こんなに面白いお話を集めてくれてありがとうとさえ思いますが。

また「アフロフューチャリズム」の話に戻しますけど、先に紹介したあの絵を描いた当時の私はそんな言葉知らないけれど、同じようなことを言いたかったんだなと思います。「アフロフューチャリズム」には五大テーマみたいなのがありまして、(スライド)今日重要なのは、この「3」と「5」だと思います。エイリアネーションというのは疎外のことです。アフリカ黒人が自分が生まれたところだけど疎外される場所であるアメリカで自分たちの未来をどう築いてくかというなかで生まれたのが「アフロフューチャリズム」なので、疎外されている、というのは大きなテーマです。そこと強く結びつくのはリクラメーションで、自分の文化や財産を取り戻すということです。黒人が奴隷として働かされていた時代の賃金を払う、払わないとかの裁判もありましたけど、それと同じで奪われたものを取り戻すと。

昨日の夜に大阪から京都に来て、やっぱり違うなと思ったことは、大阪は思うところはあるだろうけどほとんどの人が万博推しなんですね。「みゃくみゃく」というマスコットがなんだかんだ飾られていましたが、京都に来たらなんにもないな(笑)

話はそれましたが「みゃくみゃく」のような邪神を多数生み出したのがラヴクラフトという作家です。1920、30年代かな。『コナン・ザ・グレート』の作者と交流があったはずだからそうですね。ラヴクラフトが宇宙からぬるぬるした邪神がやってくる恐怖小説を描いていたんですけど、ラヴクラフトはレイシストだったんですよ。

だからこそ黒人でラヴクラフトが好きな人たちは葛藤を抱えます。『ブラックトムのバラード』という本を書いたヴィクター・ラヴァルは黒人でラヴクラフトの宇宙的恐怖が好きだったと。でもラヴクラフトはレイシストである。「どないしたらええねん」ということで、ラヴクラフトが書いた『レッドフックの怪』という小説を勝手に黒人側から語りなおすという話を描いてしまった。まさにリクラメーションですよ。

エイリアネーションに対抗するためのリクラメーションの手段として、勝手にこっちで書いてしまう。ドラマでやっていた『ラヴクラフト・カントリー』だって、ラヴクラフトをモチーフに1950年代のまだまだ差別の残るアメリカで黒人側が主人公の話にしてしまったものですね。

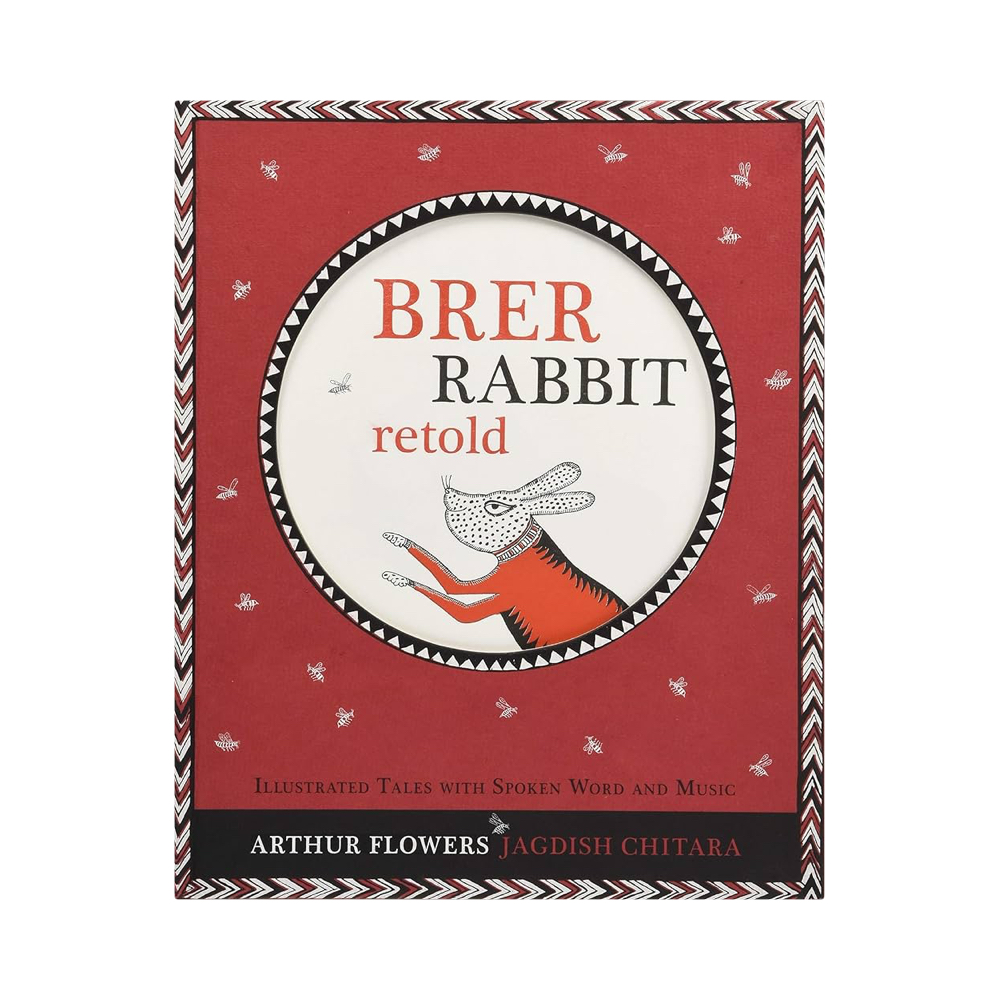

「リクラメーション」という流れでは、完全に奪い返した話が『ブレア・ラビット』です。いまでは「bro」と書きますが18世紀の白人は、黒人の英語を聞いて「brer」と書いていたんですよ。もうお分かりかもしれませんがこの『ブレア・ラビット』はアフリカのウサギの話の子孫なんです。奴隷がアフリカからアメリカに連れてこられてそのときに持ってきた話が『ブレア・ラビット』。力はないけど賢いウサギが強大な敵をゲリラ戦術でやっつけてしまうという話です。

アフリカ起源で黒人奴隷がアメリカに持ってきたんでしょうね。ですが、黒人奴隷もしくは奴隷から解放されてすぐの人物は字が書けませんよね。じゃあどうやってアメリカで語り継がれたのか。白人が書き残したんです。その白人がさっき言った、アブラハムかアブラハムズかわからないようなロジャー兄さんのような人物だったらいいですよ。正しい倫理観があって学問的訓練も受けているような。でも実際は、白人ジャーナリストで奴隷制大好き主義者のJ・C・ハリスという人物でした。

南北戦争が終わって奴隷が解放されたけどそのあとに「奴隷制時代も黒人はこんなにハッピーだった」という嘘をでっちあげるために、ブラザーラビットの物語を脚色しました。にこやかな黒人奴隷のおじさんが白人の坊ちゃんに聞かせてくれるという設定にしたんですよ。そんなの搾取であり、剽窃であり、盗用ですよね。

そんなハリスに書き換えられた『ブレア・ラビット』を、今度は現代の黒人詩人が自分のものとして奪い返したのが『ブラザーラビット リトールド』なんです。アーサー・フラワーズというひとがJ・C・ハリスは自分の目的でブラザーラビットを奪ったから、私も自分の目的で奪い返すと。詩人なのでとても口語的に書かれていて、文法的にはおかしい部分もあったりします。三人称単数のsはないし、be動詞もないし、ヒップホップになれている人なら、あまり違和感もないかなというくらいの文法で書かれています。

それがなぜかインドの手作り出版社タラブックスから出ているんです。おまけにインド人がイラスト描いているから、なかなか不思議なことになっています。アフリカ系アメリカ人の物語とインドのイラストと製本技術、更にCDがついていて、アメリカからもひとり参加していたと思いますが、インドのミュージシャンのセッション。そのなかでアーサー・フラワーズが歌っている。素晴らしいよね。本はなかなか手に入らないかもしれないですが、音楽はアップルミュージックにあるはずなので聴いた方がいいです。

昔話なので当然幻想的な要素があって、だからこそ幻想文学と言い切ってしまいますけど、これはええ本ですね。この人はジョージ・クリントン的な噓つきで「子どもの頃に祖母に聞いた通りに語っている」って言っていますが、最後の話なんかはブラザーラビットが宇宙船を乗っ取ってしまう。おばあさんがそんな話を聞かせるわけないので、明らかに創作です。

宇宙船に入って居心地がよかったので寝てしまったら宇宙船が出発してしまった。船員たちは宇宙食よりブラザー・ラビットのほうがうまいんじゃないかということで、ブラザー・ラビットは逃げ回って指令室にはいってそこを封鎖してしまう。それから宇宙地図を自分の脳にダウンロードして、コンピュータに入っているのは全部消してしまった。そのあとで船員たちに「地図は私の頭にしかないから、私をこのエンタープライズのキャプテンにしろ」って言うんです。「Pファンク」や「スタートレック」に結びつく終わり方をする民話って見たことないでしょ。最高でした。

私は黒人の大学教授に弱いらしく、サミュエル・R・ディレイニー、ヒッピーがゆえにゲラが届かない人ですね、それでいながら長く大学の先生をやっている人の『ダールグレン』という長編は、70年代に発表されて2011年に翻訳が出ました。それに比べると『ドリフトグラス』は短編集で読みやすいです。

SFではあると思うんだけど、ものすごくファンタジーなお話もあるし、ファンタジーのなかに経済観念が入っていてそれって『ゲームオブスローンズ』だと。面白かったのはファンタジーの主人公なのに借金の心配しているところです(笑)。

『ゲーム・オブ・スローンズ』原作者のジョージRRマーティンは、『指輪物語』が大好きだけど、「私が気になるのはアラゴルンが王になったときの税制である」、税制がどうなっているのか知りたいと。当然王国でも税制がないとやっていけませんからね。そういうことを先んじてやっていたのがサミュエル・ディレイニーです。さっきいったように色々と間違っていることもありますが、そもそもSFってあまり文章がうまくないことがありますね。でもこのひとうまいんですよ。不思議で訳しにくいらしいですが、文学風味を醸し出すSFを書くと。でもスペルを間違う、ヒッピー生活をしている、ホームレスの青年をお持ち帰りする。バイセクシャルね。見た目も、人間は50年でこれほど変われるのかというくらい変わっていますね。

さっきの『ブラックトムのバラード』も『ラヴクラフトカントリー』的な勝手に語りなおす系の話で、映像化とかはされていません。

『ラヴクラフトカントリー』はややこしいんですけど、原作は白人で、黒人の脚本家や制作者がドラマ化しました。でもヴィクター・ラヴァルみたいに新しい世代の黒人幻想文学の書き手として紹介しておきたいのが、この『フライデーブラック』です。

ブラックフライデーで死者が出る世界の話。またこんなところに死体が落ちてるぞ、とかってぼやきながら店員が死体を片付けなければいけないショッピングモールの店員みたいな、ブラックユーモアとマジックリアリズムが溶けてすさまじい暴力が、しかもとてもネットフリックス的というか映像的に迫ってくる作品です。過去ではなく、ほぼ現在、もしくは近未来を舞台にすごいイマジネーションがさく裂する短編集ですね。

この中の短編を読んで、映画『ウエストワールド』を思い出しました。西部劇的な遊園地があって、お金を払えばお客さんはホストたちを殺してもいいっていう。そういう黒人を殺してもいいテーマパークに勤める黒人の話があります。殺されないんだけどひどい目に遭う、でもそれしか仕事がないからやる、とかね。